Albert Lutz, direttore del Reitberg, parla di restituzione di beni artistici

Acquisizioni, provenienza, restituzioni di opere d’arte: ne abbiamo discusso con Albert Lutz, direttore uscente dell’unico museo in Svizzera dedicato all’arte non-Europea.

Il tema della restituzione di beni artistici non è nuovo per musei e istituzioni. Ma il dibattito ha fatto un deciso passo avanti nel 2018, quando il presidente francese Emmanuel Macron ha reso pubblico il report dal titolo “Restituer le Patrimoine Africain”, che affronta il tema spinoso delle acquisizioni europee durante il periodo coloniale. Gli autori, ovvero l’economista senegalese Felwine Sarr e la storica francese Bénédicte Savoy, si sono espressi a favore di una restituzione permanente ai Paesi d’origine degli oggetti che sono stati presi all’Africa durante il Colonialismo. Dietro a questo processo si cela la questione complessa della provenienza, problema che apre uno scenario ben più ampio di quanto la restituzione delle opere d’arte sia in sé. Ne abbiamo parlato con il direttore del museo Rietberg di Zurigo, Albert Lutz, che termina il suo mandato in questi giorni. Dopo 21 anni alla guida del museo, lascia il posto a Annette Bhagwati. Lo ha affiancato, durante la nostra conversazione, Esther Tisa Francini, responsabile per il Museo delle ricerche sulla provenienza, ruolo introdotto a suo tempo dallo stesso Lutz. Come Albert Lutz spiega nella nostra intervista, il museo Rietberg – un gioiello immerso in un parco all’inglese di oltre 70mila metri quadrati – è il solo in Svizzera a essere dedicato all’arte non europea. Ma rappresenta anche, a livello internazionale, un punto di vista progressista che sorpassa le tradizionali divisioni tra arte e manufatto etnografico.

Storia di una collezione.

Dottor Lutz, a fine novembre saluterà il museo Rietberg, che ha diretto dal 1998. Che museo era al suo arrivo?

Albert Lutz: Sono qui da 36 anni, ho cominciato nel dipartimento di arte cinese. Allora il Rietberg era l’unico museo in Svizzera dedicato all’arte non europea; e lo è tuttora, con un patrimonio di 37.000 fotografie e 23.000 oggetti (sculture, dipinti, ceramiche, tessili) provenienti da Asia, Africa, Americhe e Oceania. La collezione su cui il Museo Reitberg è stato fondato apparteneva al Barone Eduard von der Heydt, il collezionista che aveva comperato il Monte Verità, ad Ascona. Lì teneva molti dei beni artistici che poi donò alla città di Zurigo nel 1946. Le opere furono trasferite al Rietberg solo dopo un referendum, in cui venne chiesto ai cittadini se volessero trasformare la villa Wesendonck, già di proprietà municipale, in un museo. Accadde un fatto curioso: il partito comunista, allora in carica, si oppose strenuamente dicendo che l’arte è cosa per le élite. Ma gli abitanti di Zurigo votarono contro, e nel 1952 la collezione fu traslocata a villa Wesendonck.

Si tratta della villa nota per aver ospitato Richard Wagner, che qui scrisse “Tristano e Isotta”. Ma da allora il museo è cresciuto, ed è stato proprio lei, a un certo punto, a far costruire un nuovo edificio, che ha poi permesso di sviluppare le attività culturali.

Albert Lutz: Sì, infatti. La collezione era già molto cresciuta (tra donazioni e prestiti permanenti, oltre che attraverso acquisti mirati) e si era reso necessario utilizzare gli altri antichi edifici nel parco. Nel 2007 si è comunque deciso di costruire un nuovo edificio, che è quello che ci ha permesso di organizzare le mostre temporanee. Anche l’attuale display della collezione permanente risale a 12 anni fa. L’introduzione delle mostre temporanee (come l’ultima che ho curato, “Specchio: il riflesso dell’Io”, o i “Giardini del mondo”) ci ha permesso di collocare la nostra stessa collezione all’interno di nuovi contesti, e ci ha permesso di vederla da altri punti di vista. Abbiamo introdotto così anche l’arte contemporanea. Ne sono nate riflessioni su come una collezione dovrebbe essere esposta. Le mostre sono state una calamita per il pubblico, che è duplicato. Questi esperimenti potrebbero contribuire a cambiare un giorno la maniera in cui presentiamo la collezione, ma vogliamo che questa evoluzione avvenga lentamente, rimanendo fedeli all’identità del museo. (Qui il link al nostro scritto sul protagonista di una delle mostre più visitate che il Rietberg ha ospitato, quella dedicata al lavoro dell’archeologo Frank Goddio).

Cosa intende dire?

Albert Lutz: Il museo è stato fondato sull’idea di “ars una” – una nozione elaborata in origine da William Cohn – che ha determinato la maniera in cui l’arte è esposta. Il Barone von Heydt da una parte voleva che l’arte fosse accessibile a tutti, dall’altra auspicava che tutta l’arte fosse trattata con la stessa dignità, cioè venisse considerata in virtù delle qualità plastiche ed estetiche, non confinata a esser manufatto etnico.

Un tema che in effetti oggi è diventato cruciale. Il Barone era un viaggiatore?

Esther Tisa Francini: Non lo era. Ma era conosciuto come un ottimo cliente nelle migliori gallerie di Londra, Parigi, Amsterdam e New York. Aveva una casa a Berlino e significative risorse finanziare che preferì investire in arte.

Restituzione di beni artistici: l’importanza delle ricerche sulla provenienza.

Quali sono le linee guida per le nuove acquisizioni della collezione?

Albert Lutz: Ogni volta che decidiamo di espandere le nostre collezioni, partiamo da quelle esistenti. Si può trattare di chiudere un buco. O di espandersi da un punto di vista geografico, o tematico. Non molto tempo fa, per esempio, abbiamo provato ad acquisire un pezzo che era appartenuto alla collezione di Hans Himmelheber prima di passare a Marceau Rivière, le cui proprietà sono andate all’asta la scorsa estate. Abbiamo già un’importante collezione di Himmelheber, grazie ai suoi eredi che ci hanno donato 15.000 sue fotografie e 750 oggetti con cui Himmelheber negli anni Trenta era tornato dall’Africa.

Esther Tisa Francini: Himmelheber, che era appunto un collezionista, era stato in Africa Occidentale e Centrale 14 volte – come scienziato, etnologo e gallerista. Aveva acquistato per sé e anche per i suoi clienti, oltre che per istituzioni pubbliche. Il lavoro di documentazione che è riuscito a mettere insieme a quel tempo è un’opera eccezionale. Attraverso le interviste che fece nei laboratori, agli artisti, li ha fatti uscire dall’anonimato. Il suo è un lavoro molto prezioso, oggi, per ricostruire una prima storia dell’arte africana.

Quale oggetto di Himmelheber è poi andato in vendita con l’asta di Marceau Rivière?

Albert Lutz: L’oracolo Baule, una scatola divinatoria con una figurina antropomorfa intagliata sul lato. Purtroppo è stato venduto per una cifra che ha superato di molto le stime, una cifra che non ci siamo potuti permettere. Certo, in questo caso la provenienza era lampante e per noi di grande interesse; ma prima di ogni acquisizione bisogna accertarsi della provenienza.

In questo tipo di ricerche il Rietberg è all’avanguardia, non è così?

Albert Lutz: Ho spinto molto perché si cominciasse a fare un approfondito lavoro di documentazione sulle opere; non solo per le nuove acquisizioni, ma anche per il patrimonio preesistente, che include, quando possibile, la verifica delle origini e degli artisti che lo hanno prodotto. Significa che la descrizione degli oggetti dovrebbe includere il racconto delle circostanze in cui il lavoro è stato prodotto, venduto, e come è poi entrato nella collezione del Rietberg.

Restituzione di beni artistici tra nazismo e colonie.

Dopo le dichiarazioni di Macron a Ouagandou (Burkina Faso) risalenti a Dicembre 2017 – quando il Presidente si è detto intenzionato a restituire i manufatti africani passati alla Francia in era coloniale – il dibattito pubblico sulla restituzione si è infiammato.

Esther Tisa Francini: È così, ma per quel che ci riguarda, la questione della restituzione ci ha toccato già prima che si accendesse il dibattito sull’arte coloniale. La nostra ricerca sulle provenienze è infatti iniziata 10 anni fa: 10 anni dopo che il trattato di Washington “Principles on Nazi-Confiscated Art” è stato siglato. Abbiamo voluto far chiarezza sulle acquisizioni di Eduard von der Heydt e abbiamo rintracciato quattro pezzi della collezione, vasi cinesi entrati in possesso del Barone nel 1935, che erano stati confiscati durante il periodo nazista. A quel punto ci siamo messi sulle tracce degli eredi, scoprendo però che non erano interessati alla restituzione. Così abbiamo fatto valutare i pezzi – da Sotheby’s e Christie’s – in modo da essere in grado di ripagare la famiglia con il valore di mercato corrispondente. Mentre i vasi sono rimasti con noi.

Per l’anno 2021 è prevista la conclusione dei lavori del Museo Reale del Benin, in Nigeria. Il Paese africano sta reclamando a gran voce le sue proprietà trafugate. Avete pezzi che giungono dall’ex Benin che vi sono stati richiesti?

Esther Tisa Francini: A essere investiti dai reclami per la restituzione sono stati soprattutto i musei che posseggono grosse collezioni di arte africana. Ci è sembrato giusto comunque condurre la nostra ricerca, e ne è emerso che tre dei sedici pezzi del Benin al Rietberg risalgono effettivamente al periodo dell’attacco al palazzo reale di Benin City, passato alla storia come “La spedizione punitiva”. Una è una maschera che riporta il numero di William Webster, un mercante molto attivo a Londra nell’immettere sul mercato le opere rubate in Benin. C’è poi una zanna in avorio che era accompagnata da una fattura molto rivelatoria: “Del periodo 1897”, l’anno della spedizione punitiva. C’è infine un altro pezzo in avorio intagliato, un bracciale, che abbiamo scoperto essere appartenuto al generale Henry Rawson, uno dei militari direttamente coinvolti nella spedizione.

Sono diverse le opinioni in tema di restituzione: per esempio Stéphane Martin, direttore del Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, ha detto di prediligere la circolazione rispetto alla restituzione. Qual è la vostra posizione a riguardo?

Albert Lutz: È un problema che non ha una risposta univoca, e dovrebbe essere considerato caso per caso. Ci sembra opportuno considerare sia la restituzione sia i prestiti a lungo termine; ma occorre rendersi conto che tutto questo rappresenta solo una parte del processo di fare ammenda delle ingiustizie della storia. Non sono per forza di cose le soluzioni più adatte. Per questo un dialogo internazionale è essenziale, al fine di porre le basi per una vera collaborazione transculturale. Infatti, non dobbiamo perdere di vista un punto: la produzione di conoscenza è un processo condiviso.

Esther Tisa Francini: È importante assicurare la trasparenza. Anche se oggi le ricerche sulla provenienza sono la norma, è questo un fatto abbastanza nuovo e, per questo, più macchinoso. Qui abbiamo cominciato un po’ in anticipo: 10 anni fa abbiamo reso pubblici i nostri magazzini. L’accesso non è riservato ai soli studiosi, ma a chiunque sia interessato. E si può vedere tutta la collezione in archivio, a eccezione di ciò che non può essere esposto per ragioni di conservazione (come dipinti, fotografie o tessili). Abbiamo anche iniziato a mettere online la collezione, che è accessibile, attualmente, da gran parte del mondo.

Intanto, con la mostra dell’anno scorso – “Last stop Nirvana” – avete dimostrato che l’arte può essere un eccellente strumento di diplomazia…

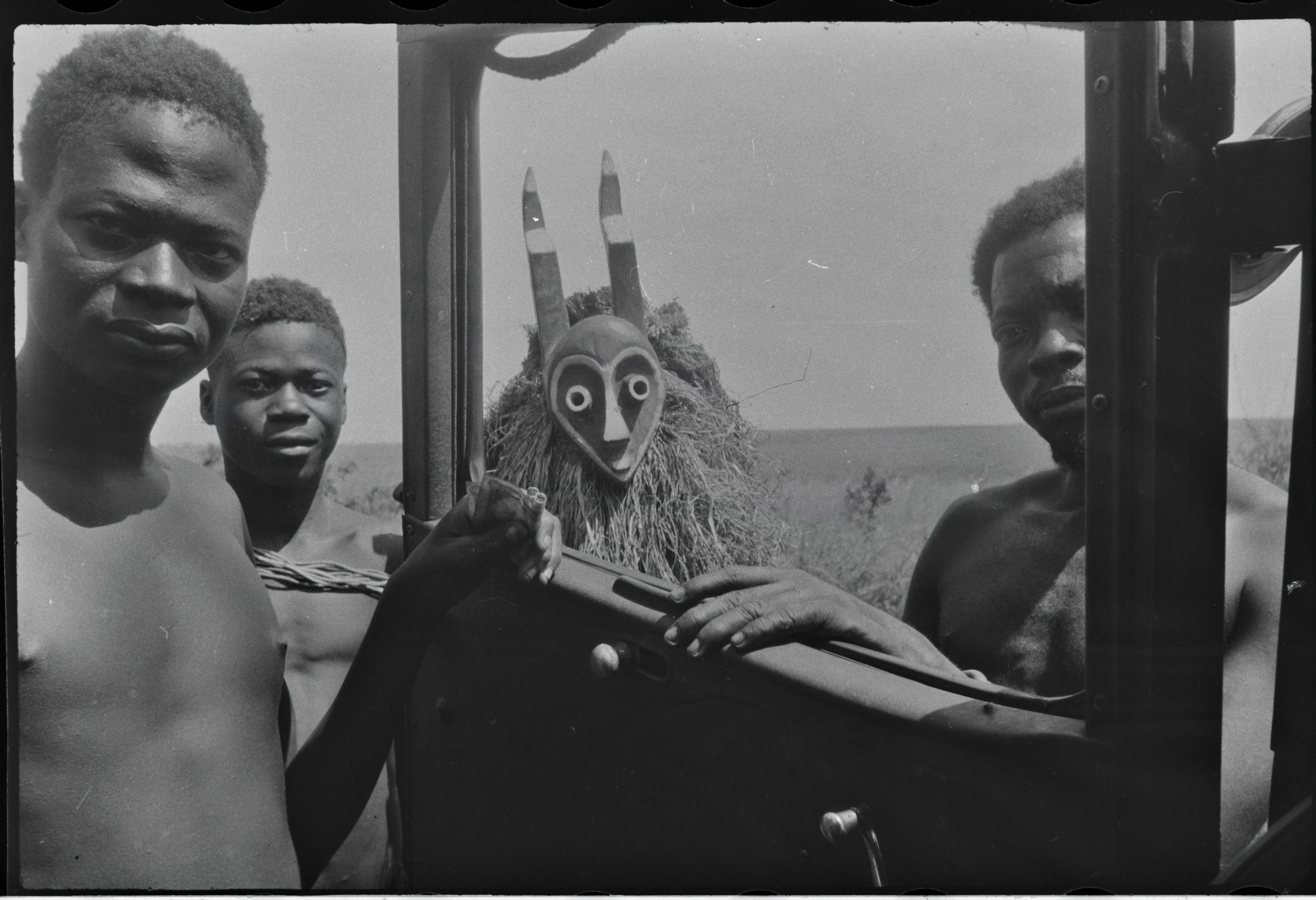

Albert Lutz: In quel frangente abbiamo avuto l’occasione unica di esporre la scultura del Buddha che appartiene al museo di Peshawar, e con lei è arrivata una delegazione dal Pakistan. Siamo il solo museo che ha firmato con la nazione asiatica un memorandum d’intesa che serve per porre le basi future di una cooperazione internazionale, che comprende, tra le altre cose, la possibilità di invitare artisti pachistani. Ma costruire ponti è la base del nostro modo di operare: significa stabilire una cooperazione con altri Paesi per la conservazione dei beni culturali, la documentazione e la ricerca, lo scambio di informazioni. Per la mostra “Congo as fiction” (visitabile fino al 22 Marzo 2020) abbiamo invitato 13 artisti dal Paese africano. È un dettaglio che ci riporta all’idea di modificare la nostra prospettiva eurocentrica e misurarla in nuovi contesti.

Dott. Lutz, di quali esperienze ha fatto tesoro in questi anni al Rietberg?

Albert Lutz: Fin dai primi giorni come curatore del dipartimento cinese sono stato coinvolto anche nelle attività e nelle decisioni che si prendevano negli altri dipartimenti. Questa apertura al confronto, assieme alla fortuna di aver incontrato persone da tutto il mondo, credo siano state esperienze che mi hanno arricchito moltissimo.

November 16, 2022