La corda, un’inesauribile metafora Pulp

Che cosa lega Bramante, Antonello da Messina, Goya, Man Ray, Giulio Paolini, Georg Baselitz, Jake e Dinos Chapman? La risposta è in una corda che vibra

Sursum corda! In alto i cuori! Il termine latino corda è il neutro plurale di cor cordis, il cuore. Ma che cosa c’entra la corda con il cuore? Il vivo cuore e il ruvido oggetto di corda sembrano due elementi in contrasto. Se si pensa al cuore, subito si è investiti da un tuffo di sentimenti, affetti; se ci si figura una corda, affiorano immagini di scarpe e insaccati, tende e cappi, violini e contrabbassi. In realtà il legame c’è ed è il fremito: etimologicamente corda e cuore sono strettamente accordati nella radice indoeuropea kerd, da cui correre, corrente , scorrere, ma anche volgere in giro, avvolgere e saltellare, insomma tra cardia e corda l’incrocio c’è, ed è la vibrazione.

Cuori di corda che odiano gli uomini

Occorre osservare il particolare della corda annodata del San Gerolamo penitente con aureola di Georges de La Tour, che cristallizza e non risparmia una ruga o una strisciata di sangue. Siamo in presenza di effetti straordinari e inquieti di un’anima che si purifica a colpi di corda. Siamo in un teatro della crudeltà. Ma quanti martìri e tormenti sono stati raffigurati nei secoli… Basta solo qualche esempio per vedere come la corda sia l’indisturbata artefice di tormento e morte. Si prenda il caso emblematico del Cristo fustigato alla colonna.

[Qui il nostro testo su alcuni simboli nascosti nell’opera di Antonello da Messina, ndr.]

La santa corda dell’impiccato

Eduard Manet ha sempre tenuto nel proprio atelier, fino alla sua morte, il ritratto di un ragazzino biondissimo dalle labbra sugose, gli occhi ridenti, il piglio irriverente, con un gran cesto di vogliose ciliegie davanti a lui. È Il ragazzo con le ciliegie, un olio su tela del 1859 ora alla fondazione Gulbenkian a Lisbona. Tutto nell’opera sprizza di rosso: il fez del ragazzino, il carminio delle ciliegie. Tutta questa luce, questo vivo piacere della vita che sgorga si tingerà drammaticamente di morte “per corda”. La storia tragica di Alexander, questo era il nome del ragazzino-modello di Manet, viene scandita da Baudelaire in una prosa quasi cantilenante, onirica, intitolata proprio La corda e inserita nella raccolta Lo spleen di Parigi pubblicata alla fine degli anni Sessanta dell’Ottocento.

“Nel quartiere remoto dove vivo e dove vasti spazi erbosi separano ancora gli edifici, ho spesso osservato un bambino la cui ardente e maliziosa fisionomia, più di tutti gli altri, mi ha sedotto prima. Ha posato più di una volta per me, e l’ho trasformato a volte in una piccola zingara, a volte in un angelo, a volte in amore mitologico. Gli ho fatto indossare il violino del vagabondo, la corona di spine e le unghie della passione e la torcia dell’eros”.

Figlio di genitori poverissimi che lo cedono al pittore, ben presto il ragazzino cade nel vizio dell’ebbrezza alcolica. L’artista ne è sconsolato e lo lascia per giorni da solo nello studio. Quando rientra, una corda sottile trattiene a un palmo da terra il corpo del ragazzino, come un informe burattino disarticolato, appeso a un chiodo conficcato nell’anta di un grosso armadio.

“Il piccolo mostro aveva usato uno spago molto sottile che era penetrato in profondità nella carne ed era necessario ora cercare di tagliare la corda tra i due gonfiori del gonfiore, per liberare il collo”.

I genitori, informati del lutto, non spendono una lacrima per quel figlio che secondo loro un po’ di vita se l’era goduta; ma poi la madre, apparentemente piegata dal dolore, chiede all’artista di vedere il luogo dove suo figlio si è tolto la vita.

“E in quella stanza c’era ancora la corda dell’impiccato. E lei disse di lasciarle quello strumento di morte. Afferrò la corda e il chiodo. Il giorno dopo ricevetti un mazzo di lettere dei miei coinquilini. Tutti volevano ottenere un pezzo della beatificata corda”.

Charles Baudelaire, “Le Spleen de Paris”, pubblicato postumo nel 1869

Gli appesi

C’è una compromissione fra anima e corpo, secondo lo spaventoso corteo di dogmi religiosi della trionfante fede difesa dagli inquisitori durante il medioevo, e poi dai tribunali dell’Inquisizione istituiti a partire dal 1542 per combattere, dopo il Concilio di Trento, la riforma protestante. Affinché ogni peccato supposto e “onestamente” dissimulato venga estirpato, queste corti usano uno strumento di confessione specifico: il tratto-di-corda che non si ritiene tortura, perché non c’è spargimento di sangue. Questa pratica rimarrà in uso fin dentro all’Ottocento.

C’ è un gusto da Pulp Fiction in un grande artista come Alessandro Magnasco (1667–1749), esperto di tormenti e scene carcerarie; quadri bui, pennellate cariche, dense, quasi materiche dove prevalgono le terre scure, il color antro. Non c’è né pietà né pietismo nelle sue grandi scene di interrogatori e martiri, come in L’Inquisizione in una prigione realizzato fra il 1710 e il 1720, ora al Kunsthistorisches Museum di Vienna.

“La maggior parte della rappresentazione di corpi martoriati o mutilati – scrive Susan Sontag in Davanti al dolore degli altri del 2003 – suscita un interesse pruriginoso. Solo I disastri della guerra (1814) di Goya costituiscono una significativa eccezione: non si possono guardare con occhio lascivo. Non indugiano sulla bellezza del corpo umano: i corpi sono pesanti e infagottati dagli abiti”. Lo si vede nella numero 39, intitolata Grande hazaña! Con muertos!, e nella numero 36 intitolata Tampoco, dove l’ussaro napoleonico – analogamente agli inquisitori di Magnasco- osserva con un’imperturbabile aria soddisfatta il corpo che penzola dalla corda con quelle brache afflosciate da chi in maniera così umana se l’è fatta sotto dalla paura.

Great Deeds Against the Dead, è la versione tridimensionale dell’incisione La grande impresa! Con i morti! di Goya, realizzata negli anni Novanta del secolo scorso dai fratelli Jake e Dinos Chapman, artisti inglesi di origine greca noti per le loro opere scabrose. Si tratta di un’opera a dimensione naturale che esibisce corpi evirati di cui uno fatto a pezzi e appeso con le corde su un albero: un lavoro drammatico, impressionante. Qui lo shock è maggiore rispetto alla citazione colta dell’incisione di Goya; gli occhi scappano via, seppure attratti in una sorta di tira e molla fra la curiosa avidità di orrore e l’inaccettabile sadismo.

Nell’opera dei fratelli Chapman cade quel senso di allibito filtro davanti all’orrore, che Goya utilizzava assieme alla sua profondità disincantata e morale davanti all’abbrutimento causato dalla guerra. Nei suoi Disastri della guerra c’è quell’urlo del Cristo abbandonato sulla croce, che offre il proprio cadavere come gesto d’amore verso gli umani. Nell’opera dei Chapman è il vouyerismo a predominare, in una accensione della passione per l’atrocità che lo sguardo calamita fra emozione e malessere.

Jake e Dinos Chapman, “Great Deeds Against the Dead”, 1994 mannequin and mixed media – Photo: courtesy of the artists

Jake e Dinos Chapman, “Great Deeds Against the Dead”, 1994 mannequin and mixed media – Photo: courtesy of the artists

Sacrificio con corda nella body art

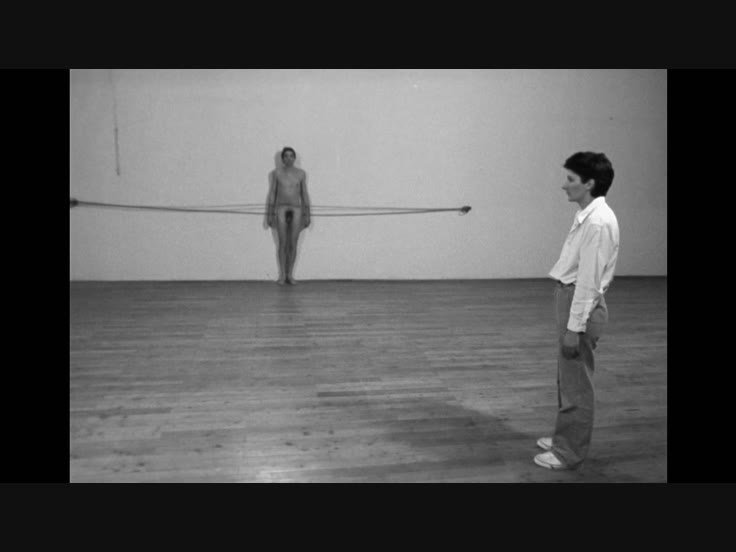

Alcuni artisti si sono proposti come sostituti del capro espiatorio. Aprile 1978, galleria H-Humanic di Graz. Completamente nudo, Ulay, l’allora compagno della Abramović, è strettamente legato a una banda elastica fissata al muro. La performance inizia con le sue corse disperate verso il centro della galleria, quindi scivola nella direzione opposta. Trascinato dalla corda elastica che lo risucchia con forza verso il muro; Ulay ricomincia ossessivamente, continuamente queste corse di libertà dalle corde, destinate a insuccesso. Intanto Marina Abramović è in piedi, vestita di tutto punto, silente, totalmente indifferente come i giudici di Magnasco, o l’ussaro dell’incisione di Goya, agli sforzi di Ulay. Il contrasto tra i due non potrebbe essere maggiore.

Ulay si infligge molto dolore quando l’elastico lo fa rimbalzare, mentre Abramović non fa nulla, limitandosi a osservare in modo asettico e indifferente lo sforzo del compagno. All’improvviso un uomo esce dal pubblico e aggredisce Abramović con un colpo di karate. Questo terzo personaggio fa parte dell’esibizione, ma gli spettatori non lo sanno. Il pubblico assume quindi un ruolo psicologicamente ambiguo: da un lato, l’aggressore sembra farne parte, ma nessuno vuole identificarsi con lui. D’altro canto, nello spazio di 42 minuti di corsa disperata e rimbalzi sempre più tragici contro il muro per quella corda elastica che lo vince, Ulay è diventato un capro espiatorio; mentre Marina Abramović, che attira sentimenti di odio da parte del pubblico per la sua indifferenza iniziale, non si ribella quando infine stramazza per il colpo di karate. Il pubblico è interdetto: allora, chi è il colpevole?

Nelle Vite del Vasari, Andrea del Castagno viene elogiato per una particolare abilità che “piacque a tutta la città e particolarmente agl’intendenti delle cose di pittura, e fu cagione che da quella in poi non più Andrea del Castagno ma Andrea degl’Impiccati fusse chiamato”. Correva l’anno 1478, quando in seguito alla fallita congiura ordita dai Pazzi, dove venne ucciso in Santa Maria del Fiore Giuliano de’ Medici e ferito Lorenzo, il futuro Magnifico, “fu deliberato dalla Signoria che tutti quelli della congiura fussino come traditori dipinti nella facciata del palagio del Podestà”. I congiurati catturati furono impiccati e il loro cadaveri gettati sulla piazza. L’incarico dei loro “ritratti infamanti” venne dato probabilmente, oltre che ad Andrea del Castagno, anche a Botticelli; secondo uno studio di Alessandro Cecchi sull’artista , lo testimonia un acquarello di Filippino Lippi (al Louvre) da attribuirsi ad un originale dell’autore della Nascita di Venere, che ritrae impiccato a testa in giù Napoleone Franzesi, uno degli animatori della congiura.

Proprio questa posa con l’arto piegato a croce innoverà la carta dei tarocchi detta nei mazzi più antichi il Traditore, in cui la figura appesa all’ingiù era tenuta legata per entrambi i piedi. Forse proprio ispirata alle raffigurazioni di Andrea del Castagno, ma anche ad Andrea Del Sarto che realizza fra il 1528-1530 un Ritratto d’Infamia. La carta del Tarocco diventa l’Appeso o l’Impiccato , con la gamba scivolata giù ad angolo di 90°gradi.

C’è un artista che ha costruito la sua fama internazionale con i “dipinti capovolti”, lavori in cui i soggetti sono rappresentati al contrario, testa all’ingiù e piedi per aria, come una simbolica visione dei mondi alla rovescia. È il tedesco Georg Baselitz, che ha cominciato ad eseguirli alla fine degli anni ’60 del Novecento con una creatività spiazzante e tragica.

Negli ultimi anni Baselitz ha realizzato giganteschi autoritratti capovolti, dove l’artista si ritrae nudo, rappresentando ed enfatizzando i segni dell’età che la sua carne ha collezionato nel corso della vita, reali e simboliche cicatrici delle esperienze vissute: macchie, reti di vene, grinze e cicatrici in un corpo da extraterrestre, quasi un’informe e lattea massa i cui contorni si confondono, lacerati dalla potenza espressionista di una pittura in dissoluzione.

Quando i ricordi cominciano a essere lontani e flebili e la realtà deride i miti, ecco la caduta libera degli idoli di Giulio Paolini. Aria è il titolo di una sua opera degli anni Ottanta, dove una sorta di “Icaro involato” penzola appeso per un piede sopra ad una lastra di vetro in frantumi (esistono altre varianti di questo lavoro che si differenziano proprio per la lastra posta sotto la scultura). Anche questa creatura, come i condannati ai tratti di corda di Magnasco, sembra aver subìto una di quelle cadute libere, uno squasso, per precipitare a terra sul vetro andato in mille pezzi.

Questo angelo capovolto è costruito con un collage fotografico tratto da opere del più neoclassico degli artisti italiani, Canova, racchiuse fra due lastre di plexigas. Questo Icaro che precipita verso un abisso piatto di vetro è una sorta di ibrido nato dall’unione del corpo del Genio funebre, scultura canoviana sul Sepolcro di Clemente XIII (1787-92), corredato da ali arbitrarie, inserite a collage e costituite da due copie identiche di un’ala del Genio funebre a destra nel Cenotafio degli Stuart (1817-19). L’operazione di Paolini appare sadica. L’artista ha preso gli elementi più struggentemente cimiteriali di Canova, due geni funebri, angeli che accompagnano malinconicamente il defunto nell’aldilà, e li ha stampati, appiattendo quel “carnale” pieno della lavorazione in marmo di Canova. Il tutto chiuso in teche di plexiglas e appeso all’ingiù. Cade con squassi verso il basso, l’eternità classica, che subisce il maremoto del tempo; la sua eterna giovinezza muore impiccata a una corda, diventa flatus vocis, Aria. Una prece, amen.

Nel 1936 Man Ray prende e lega con un lungo laccio il torso della Venere di Milo, “la più riuscita rappresentazione della bellezza, la più perfetta rappresentazione dell’eterno femminino” aveva scritto a metà Ottocento Théophile Gautier. C’è un gusto dissacratorio, umoristico, nello strizzare le splendide carni di quel busto di marmo, anzi di volgare gesso (Man Ray utilizza un calco della dea creato per esser esposto nei giardini). La statua greca viene detronizzata, perde tutto il valore iconico di ideale classico, per diventare un semplice oggetto plastico deperibile, un ready-made. Il gesto di Man Ray per la sua Vénus restauré del 1936-’71 non è lontano dal gesto spiazzante di Duchamp di elevare il famoso orinatoio a “opera d’arte”. Ma la scelta di Ray, pur trasformando Venere in puro corpo fragile, carni prive di difesa sottoposte a spietati tratti di corda – con quei seni che sbucano dai lacci, il pube sfregato dalla corda – crea un senso di angoscia dotato di potere seduttivo. La sordità al classico ha per assurdità creato un corpo di carne da bramare?

Legare i corpi

Legare i corpi è in Giappone una pratica antichissima, veniva utilizzata dai samurai già dal XV secolo al fine d’immobilizzare i prigionieri, e tale uso rimase fino al XVIII secolo; così, spesso, i detenuti non venivano incarcerati ma immobilizzati da una corda.

Dall’Ottocento lo shibari diventa kinbaku , la tecnica dei nodi passa nel mondo dell’arte e dell’eros (fino all’odierna pratica del bondage). L’intreccio tra corda e corpo femminile ha spinto gli artisti a rintracciare linee e punti di vista inusuali. Si può dire che si sfiori il paradosso: il contenuto di queste opere è fortemente erotico, mentre l’estetica, le pose astratte e le calibrate geometrie del corpo, la loro bellezza manifestano la ricerca di una composizione perfetta, non lontane come procedimento dall’ikebana, l’arte giapponese per disporre boccioli e rami in modo così esemplare da creare una superiore armonia ed equilibrio pur nella vulnerabilità e deperibilità di un fiore. Lo shibari diventa l’arte della composizione corporale, di tutti quei riti e gesti perché un corpo, spinto al limite tra fragilità e vigore tramite una corda che lo annoda in complesse volute, regali bellezza, grazia e vitalità.

Seiu Ito (1882-1968) è considerato il padre del kinbaku. L’artista, che venne molto censurato dal governo giapponese negli anni 30 del secolo scorso, riabilitato negli anni 60, usava molto spesso la sua seconda moglie come modella. È noto l’episodio di quando l’artista la legò in avanzato stato di gravidanza, a testa in giù, per ritrovare le pose estreme dei torturati durante il periodo Edo. Per dirla all’occidentale, nelle sue opere il più sfrenato dionisismo e il più lucido senso apollineo si uniscono creando una unità tra disinibizione e austerità, oscenità e purezza, follia e disciplina.

Tutto ciò ritorna in una Lady Gaga appesa a testa in giù, completamente nuda, mentre una fune la avvolge in spire, e ne verga righe scavandole nella carne. La gamba sinistra, piegata come nell’Appeso dei Tarocchi, è stretta in più giri e nodi di corda per renderne più rabbrividente l’innaturalezza, quasi la mutilazione. Le braccia sono bloccate dietro la schiena. La fune è stretta sulle mammelle che si deformano, schiacciandole da un lato, dall’altro facendone schizzare fuori i capezzoli. E Lady Gaga dondola masticando frasi del marchese De Sade. Flying si intitola il video della performance girato da Robert Wilson che ne riprende in un secchissimo bianco e nero i dondolii. Il video era esposto fra il 2016 e il ’17 a Varese, nella Villa Panza di Biumo, per la rassegna Tales,composta da 34 video di Wilson che rileggono i classici. Il nucleo più nutrito di questi “tableau vivant” aveva proprio come soggetto Lady Gaga: il volto della cantante si fonde con quello di Mademoseille Rivière, ritratta da Jean-Auguste Dominique Ingres nel 1806 o con la testa di Giovanni Battista offerta su un vassoio nella rappresentazione di Andrea Solari del 1507, o ancora con il corpo di Marat nella Morte di Marat di Jacques-Louis David del 1793, fino ad arrivare all’erotico video Flying, dove lady Gaga si è sottoposta alla schiavitù della legatura secondo la tecnica dello shibari giapponese.

Lady Gaga si è presa il carico di farsi interprete dell’arte altrui, come una divinità cristologica alternativa beve l’amaro calice di una morte in effige per lasciarsi attraversare dalle fila e dai fili delle anime degli artisti che l’hanno preceduta. La sua legatura è la sua resa sessuale, il suo giardino dei Getsemani, dove l’ espiazione nella sofferenza fra nodi e sospensioni le permette di essere perdente e per questo prevalere, facendosi carico dei suoi mostri e portandoli in giro per il mondo.

Siamo all’antico topos dell’artista che è “alter deus”, in fondo Picasso l’ha detto chiaramente: “Dio, in verità, è semplicemente un altro artista”. Ma anche questa mimesi cristologica non è che una mise-en abyme perpetrata da Bob Wilson sul filo sterminato delle analogie, in un infinito srotolarsi della corda pazza che lega per un attimo eterno in una somiglianza illusoria pulsioni di sesso e di morte, di abiezione ed espiazione, nel segno eterno e fuggevole di un’arte sempre da reinventare come fosse la prima volta, in un concorde e accorato sursum corda.

Bibliografia

- Gioacchino Barbera, Antonello da Messina, Electa, Milano, 1997

- Jean Starobinski, Ritratto dell‘artista da saltimbanco, Bollati Boringhieri, Torino, 1998

- Tzvetan Todorov, Goya, Garzanti, Milano, 2013

- Midori, La seducente arte del bondage giapponese, Airone Editrice, Roma 2002

- David Cordingly, Storia della pirateria, Mondadori, Milano, 2017

- Corrado Costa, Inferno provvisorio, Feltrinelli, Milano, 1970

- AA. VV., Alessandro Magnasco, Electa, Milano, 1996

July 10, 2020