Sul morbido margine della violenza: Fin Simonetti

Sicurezza, comfort e protezione, insieme con i simboli che li segnalano, sono per Fin Simonetti una costante presenza concettuale, che rappresenta “il primo strato” della violenza umana

“C’è un parco a Manhattan, vicino a Union Square; è un parco bellissimo. Ha un’enorme recinzione appuntita tutt’intorno e un cancello chiuso a chiave.” Solo chi abita nelle vicinanze ha la chiave per entrare. Sicurezza, comfort e protezione, insieme con i simboli e le convinzioni che li segnalano, sono per Fin Simonetti una costante presenza concettuale. Per lei questi principi rappresentano “il primo strato” della violenza umana. Nel suo immaginario, tuttavia, non ci sono né sangue né shock. Al contrario, la cosmologia di Simonetti si muove piano in certi “spazi di ambiguità,” radicandosi nell’investigazione di quelle nozioni scivolose, effimere o subdolamente impresse che vengono usate per definire il modo in cui le persone dovrebbero essere, vivere o pensare.

Il lavoro di Fin Simonetti, originaria di Vancouver, si intesse con quello che lei stessa chiama “il filo della violenza,” un fattore implicito che, percorrendo come un sottotesto la pratica artistica dell’autrice, si dispiega dolcemente attraverso la sua iconografia. Lo sguardo di Simonetti sulla mascolinità, l’identità maschile e la performance di genere – argomenti che ha esplorato in modo esteso – è venato di empatia e compassione. Come rivelano la serie Cathedral o la mostra Pledge, queste caratteristiche, anziché essere sotto-prodotti di un’interpretazione condiscendente, emergono dalla qualità materica delle opere. La storia personale dell’artista ha rivestito un ruolo significativo nello sviluppo della sua prospettiva sul tema. “Mio padre è morto nel 2016. Per la maggior parte della vita siamo stati separati. C’è la perdita del crescere senza un padre, e poi c’è quella di averlo perso: una perdita su due livelli, compressi insieme”. Il suo approccio scultoreo abbraccia una fragilità interiore, muovendosi attorno a sentimenti di alienazione complessi, determinati originariamente dall’atto di vedere il dolore della “mascolinità contemporanea” come donna cisgender e infine determinati dalla “doppia perdita di una figura paterna.”

Nell’ambito della sua ricerca sulle sfumature della violenza umana, Fin Simonetti decide di soffermarsi sullo studio di una creatura non-umana, il pit bull. Attraverso la lavorazione della pietra, un medium che l’artista ha iniziato a testare nel 2017, ne ispeziona scrupolosamente la forma. “Gli animali sono il mio punto di accesso per pensare alle persone,” dice. Storicamente gli animali sono stati sfruttati in tornei e giochi d’azzardo, ma anche negli sport violenti, come la caccia, la corrida e i combattimenti tra cani, soprattutto come strumenti di potere o come simboli di prestanza maschile. Come osserva l’artista, il modo in cui trattiamo gli animali – “fino alle sottospecie” – dice molto anche del modo in cui interagiamo con il mondo ed è un segno rivelatore della brutalità insita nella nostra cultura. Per Fin Simonetti il pit bull “incarna” queste dinamiche. L’artista nota come i cani siano gli animali con cui ci identifichiamo maggiormente: “li portiamo in casa, li lasciamo dormire nei nostri letti, li vestiamo; sono diventate creature antropomorfizzate”. E tuttavia ci sono razze su cui “prendiamo decisioni” che imponiamo con leggi specifiche, come nel caso dei pit bull appunto. “In Colorado, per esempio, non puoi avere un pit bull; è illegale. Se ne hai uno, te lo abbattono.” Alla luce di questo quadro, la supremazia e il dominio si impongono come caratteri espliciti del comportamento umano. Un animale può dunque essere sia un surrogato che un’arma.

[A questo proposito si veda l’opera dedicata da Berenice Olmedo alla condizione dei cani di Città del Messico. Qui la nostra analisi. Ndr]

Nel corso dei millenni le creature non-umane hanno spesso rappresentato una via per la trascendenza. Sono state un modo per riflettere sulla condizione umana; allo stesso tempo, hanno offerto capri espiatori per colpe e sofferenze, finendo per trasformandosi in “un’estensione del nostro potere”, ottenuta attraverso la sottomissione. È interessante notare come la vulnerabilità e il ferimento siano presenti nell’universo di Fin Simonetti come anche in quello della scrittrice Sylvia Plath (1), il cui lavoro Simonetti ammira profondamente, arrivando a citarlo in The Colossus, una delle sue tracce. Nel componimento intitolato Pursuit, passione, desiderio, dominazione e violazione maschile si fondono nella figura di un animale, la pantera. Scritta da Sylvia Plath nel 1956, due giorni dopo il suo incontro con Ted Hughes, il suo futuro marito, questa poesia esemplifica il cammino della poetessa nell’ambivalenza culturale della sessualità e del potere. Il testo – straripante di metafore somatiche e allusioni all’erotico – sembra muoversi in parallelo rispetto alla concezione di Simonetti dell’animale come strumento di tirannia e avidità umana, evidenziando una colpa atavica, e infine indicando il sacrificio come inevitabile conseguenza: Insatiate, he ransacks the land / Condemned by our ancestral fault, / Crying: blood, let blood be split; / Meat must glut his mouth’s raw wound (2).

Nel lavoro di Fin Simonetti la dicotomia espressa dal conflitto tra “il corpo che minaccia” e “il corpo minacciato” è costantemente in gioco. Per esempio, “i pit bull” – spiega l’artista – “sono effettivamente più pericolosi degli altri cani per via di come li trattiamo. È probabile che un uomo venga attaccato da un pit bull perché è probabile incontrarne uno che è stato brutalizzato, maltrattato, magari nei combattimenti clandestini; è una dinamica che si perpetua”. Per l’artista si tratta dunque di riflettere su come lo stesso meccanismo possa accadere in altre circostanze. “Si può tormentare una creatura perché impari la violenza e diventi essa stessa un’arma – ossia una minaccia reale.” Simonetti pone efficacemente in prospettiva le implicazioni sociali, politiche, storiche e biologiche del rapporto che connette i due principi – che nella sua pratica artistica smettono di apparire antitetici. In effetti, finiscono per stare uno accanto all’altro, come “facce della stessa moneta.”

Un altro interesse di Fin Simonetti, che è indissolubilmente legato all’antinomia di cui sopra, riguarda la delimitazione degli spazi e della proprietà privata. Prendendo in considerazione un discorso più ampio sulla marginalizzazione, sui confini e sulle barriere, l’artista pone l’attenzione sui modi in cui gli spazi vengono suddivisi, sorvegliati e controllati quotidianamente, e su come contesti differenti – grazie a regolamentazioni implicite o esplicite, o semplicemente per via della loro designazione – condizionano il comportamento umano. Ai suoi occhi “lo spazio e l’accesso allo spazio sono sottili indicatori di autonomia.” A partire dal display delle sue sculture, come nelle sue personali da Matthew Brown e Company Gallery, per arrivare agli script dei suoi lavori performativi. Come quando ingaggiò un bodyguard perché la seguisse durante l’inaugurazione di Lifemorts, da Interstate Projects; oppure come accade nel video musicale di Daughters. La sua consapevolezza degli spazi è informata dal modo in cui barriere e dispositivi rendono fattiva “la separazione tra spazio privato e pubblico, tra interno ed esterno.”

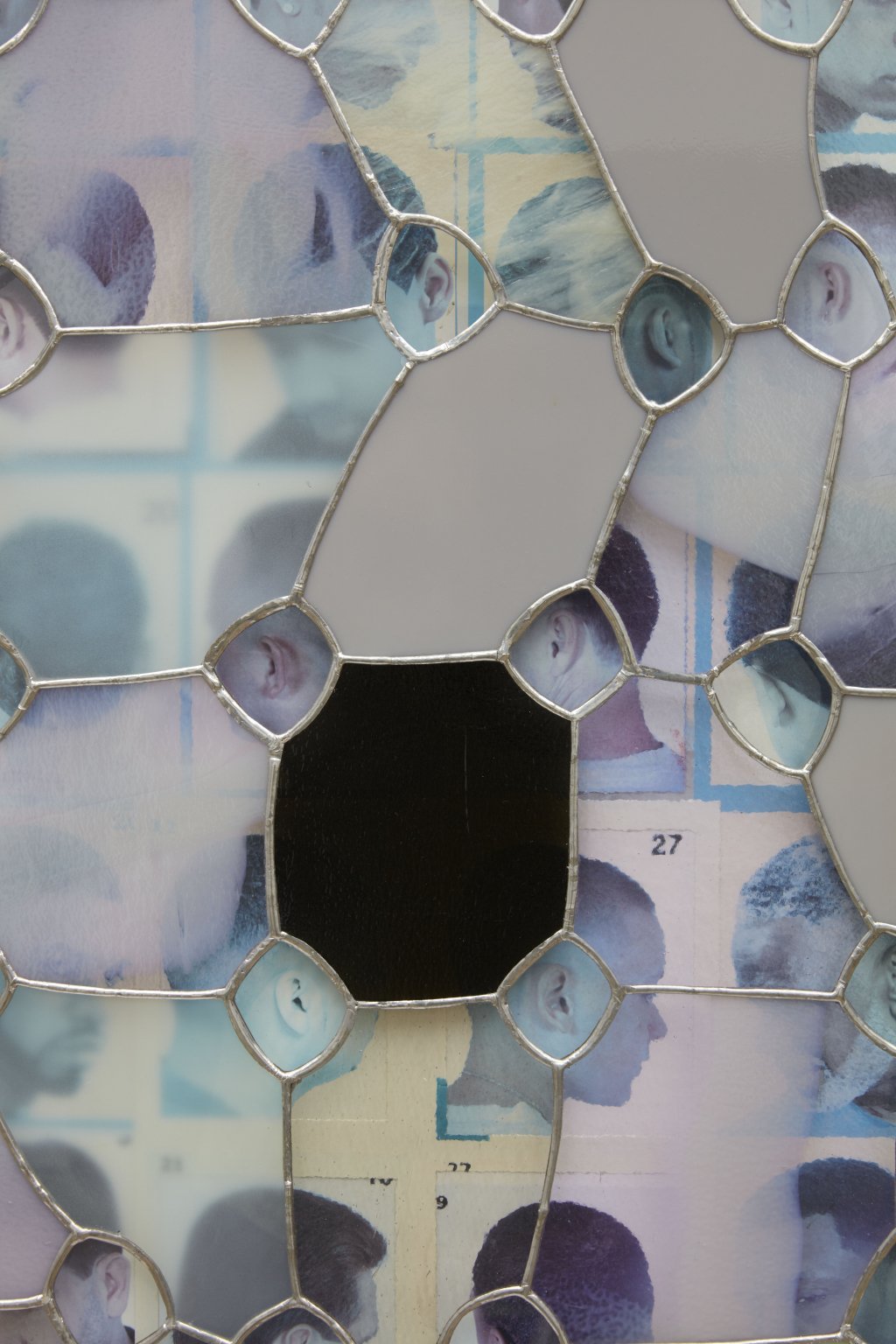

Il fulcro concettuale di questa soglia si sostanzia ulteriormente nei lavori di vetro colorato. Più precisamente, è la combinazione di vetro e pietra – come anche alcuni dei titoli delle sue mostre, come An Appeal to Heaven, Pledge, o My Volition, – a evocare il senso di sacralità nel lavoro di Fin Simonetti, comunicando tensione verso un potere o una volontà superiore. Per Fin Simonetti i luoghi di culto costituiscono un campo di indagine proficuo per via del loro valore simbolico e della loro particolare funzione, ovvero quella di essere spazi pubblici che accolgono e alimentano credenze, che sono collettive e intime allo stesso tempo. Il suo interesse, dice, risiede “nell’idea di un luogo sacro che, architettonicamente, segnala l’inizio della comunicazione con una presenza incorporea o immateriale.” Una cattedrale, una moschea, una sinagoga, o altri luoghi di culto, “le parole che lì entrano, e le immagini”, invitano a una tipologia precisa di pensiero rituale che, prima di essere religiosa, è astratta e metafisica – ossia “un filo conduttore” che passa attraverso secoli di “narrazioni spirituali e religiose.”

L’elemento rituale emerge continuamente nella ripetitività dei materiali e delle tecniche. Nel caso del vetro colorato, a insegnarle è stato uno zio. Quando la famiglia Simonetti emigra in Canada dall’Italia fa del vetro colorato il proprio mestiere. Rimanendo lontana dal padre, Fin cresce con la madre dall’altra parte del paese. “Dopo aver finito la laurea triennale mi sono venute delle idee che prevedevano l’uso del vetro” racconta, “così ho contattato uno zio, dicendogli che volevo imparare il suo lavoro”. Così, a ventitré anni, Fin Simonetti diventa apprendista, “creando un ponte” con le proprie origini. Oggi l’artista riconosce che fare la stessa cosa mille volte, silenziosamente – qualcosa che ama fare – è in qualche modo catartico. La ripetizione è dunque cruciale per arrivare a comprendere in profondità, anche se assegnare un valore a quel “processo massacrante” che è il lavoro può essere un modo “per confortarsi con quanto lavorare sia difficile.”

La musica, dall’altro lato, ha per Fin Simonetti una finalità completamente diversa: “Joni Mitchell, che lavora con diversi materiali, diceva: rotate the crops. Sento la musica in questo modo.” Nel momento in cui scriviamo l’artista sta per pubblicare il suo secondo album. Uscirà con Hausu Mountain, la stessa casa discografica che ha pubblicato il suo primo lavoro musicale, Ice Pix. Ma per lei la musica rimane un hobby – è un modo per decomprimersi, un intervallo in mezzo alle fasi di intenso lavoro che gli altri media le richiedono. “È una cosa che faccio per piacere, è supplementare al fare arte”. Quando le persone le chiedono quale tipo di musica componga lei risponde: “pop sperimentale.” La parte divertente, prosegue, “è riuscire a fare qualcosa di completamente slegato” dal tuo lavoro. “Se sei un’artista che pratica penso ci sia una sorta di coesione nel tuo lavoro, una specie di progressione narrativa naturale” che si snoda “attraverso materiali e idee.” E la musica? “Può essere qualsiasi cosa. È come se fosse un lasciapassare. Puoi farci quel che vuoi.”

Simonetti registra le “piccole melodie” che le vengono in mente – di solito mentre passeggia con il cane, dopo essere stata in studio – usando il proprio smart phone. “Ho centinaia di questi pezzi sonori brevi e sciocchi” dice scherzando. A volte uno di questi la colpisce, o le rimane in testa. “È così che vado al computer e inizio a registrare, costruendo pian piano le cose”. In alternativa, preleva un campione da una fonte specifica, che successivamente diventa “il nucleo” del brano. “Recentemente ho campionato le campane di una chiesa. Ho alzato la frequenza di un’ottava, in modo che il suono risultasse disturbato e più acuto. Poi le ho messe in loop. Da lì è nato un intero pezzo.” Fin Simonetti sottolinea come la sua musica non sia affatto concettuale. “La gente fa musica così; io no. Non c’è una tesi. È semplicemente musica dolce e giocosa.” Nonostante la pratica artistica di Simonetti sia “piuttosto vigorosa” riguardo alla struttura concettuale, e le richieda intensi periodi di disegno, scrittura e ricerca, soprattutto in fase di pianificazione (quella in cui si trova attualmente per preparare la sua prossima mostra da Cooper Cole, prevista per marzo 2022), la sua musica si muove su altri binari. Grazie alla sua immaterialità e alla sua natura temporale, la musica non può essere paragonata alla scultura, al disegno o alla pittura. “Non è pianificata; accade sul momento”. In più, si può consumare ovunque. “La musica è in casa tua o nelle cuffie. È molto personale e banale, il che è entusiasmante. È non-accademica e non-ritualizzata, in un certo senso. Ha quell’equilibrio. È espressiva, aperta, e intuitiva. Forse è un po’ come ballare.”

(1) David M. A. Francis, Here Be Monsters: Body Imagery in the Poetry of Sylvia Plath (2018), p. 130. Link alla fonte.

(2) Sylvia Plath, Ted Hughes [ed.], The Collected Poems (1981), p. 22. New York: Harper&Row.

September 28, 2021